薬剤部

概要

薬剤部では、部員一同が薬剤師の役割と責務を果たすべく、安全かつ効果的な薬物療法を実施するため、医薬品の供給・管理を行っています。

特に「チーム医療」の推進が重要となっており、患者さんや他の医療人から顔の見える薬剤師を目指して医療現場に積極的に出るとともに、より一層、薬の専門家として貢献できるよう努めています。

特徴・特色

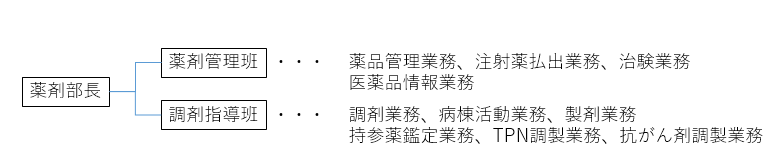

薬剤部は、薬剤管理班と調剤指導班の2班体制をとっています。また、その主な業務は次のとおりです。

この中で、チーム医療の一員としての病棟活動、がん化学療法の安全確保のための全入院・外来患者の抗がん剤調製、TPN調製業務、医薬品情報業務、治験業務など、今後の薬剤部の重要な位置づけとなるこれらの業務においては、専門的かつ高度な知識が必要となってきています。そのため、そのような知識を持った認定薬剤師等がこれらの業務の中心となって活動しています。今後とも認定薬剤師等の資格取得者の養成・増員を図り、患者さんが安心できる安全で高度な医療の提供に努めてまいります。

資格取得者人数

| 日本薬剤師研修センター | 研修認定薬剤師 | 6名 |

| 日本病院薬剤師会 | 日病薬病院薬学認定薬剤師 | 10名 |

| 日本薬剤師研修センター | 認定実務実習指導薬剤師 | 7名 |

| 日本糖尿病療養指導士認定機構 | 糖尿病療養指導士 | 2名 |

| 日本静脈経腸栄養学会 | 栄養サポートチーム(NST)専門療法士 | 1名 |

| 日本腎臓病薬物療法学会 | 腎臓病薬物療法認定薬剤師 | 1名 |

| 腎臓病療養指導士 | 1名 | |

| 日本循環器学会 | 心不全療養指導士 | 1名 |

| 日本小児臨床薬理学会 日本薬剤師研修センター |

小児薬物療法認定薬剤師 | 1名 |

| 日本骨粗鬆症学会 | 骨粗鬆症マネージャー | 3名 |

| 日本アンチ・ドーピング機構 | スポーツファーマシスト | 2名 |

| 日本臨床試験学会 | GCPパスポート | 1名 |

業務

薬品管理業務

患者さんに使用される薬の有効性と安全性を確保するため、病院内で使用する薬の購入から、保管、各部門(病棟、診察室、調剤室等)への供給までの管理を行っています。ジェネリック医薬品を含めた多くの薬の中から採用・不採用を検討して購入します。購入した薬は、使用するまでの間、適切な条件(温度、湿度等)で保管し、品質管理に注意しています。医薬品SPDを導入し、業務の効率化を進め、患者サービスの向上に努めています。

薬剤委員会結果

令和6年5月開催分(PDF:148KB)

令和6年4月開催分(PDF:464KB)

令和6年3月29日開催分(PDF:157KB)

令和6年3月開催分(PDF:427KB)

令和6年1月開催分(PDF:496KB)

令和5年11月開催分(PDF:209KB)

令和5年9月開催分(PDF:197KB)

令和5年7月開催分(PDF:246KB)

令和5年5月開催分(PDF:190KB)

調剤業務

医師が診断に基づき発行した処方箋について、薬剤師が薬の専門家としての立場から、用法用量・相互作用・禁忌、複数科受診による重複などの問題点がないかをチェックします。処方内容に不明な点がある場合は、医師に確認をした上で調剤をしています。

調剤する薬の種類は、大きく分けて、内用薬(錠剤、カプセル剤、散剤、水剤、煎じ薬等)と外用薬(軟膏剤、点眼剤、貼付剤、坐剤、うがい薬等)があります。

一度に数個の錠剤やカプセル剤を服用する際ののみ間違いを防ぐため一包化(1回に服用するお薬を一包にまとめること)したり、錠剤がのめない患者さんには錠剤を潰して粉薬にしたりするなど、服用しやすいように工夫しています。

病棟活動業務

入院患者のベッドサイドに訪問し、薬の効果、使い方、注意点等の説明をしたり、患者さんからの質問にお答えしたりしています。また、薬ののみ合わせや副作用の有無等を確認し、薬が有効で安全に使用されるよう努めています。

入院患者の治療は、医師・看護師・薬剤師など病院内のスタッフが連携・協力して行います(チーム医療)。薬剤師はチーム医療の一員として、薬の専門家の立場から最良の薬物治療が行われるよう積極的に取り組んでいます。

製剤業務

製剤室では、市販されていない治療に必要な医療用医薬品を調製しています。

製剤室では、市販されていない治療に必要な医療用医薬品を調製しています。

製造にあたっては、医師からの院内製剤の求めに応じ、安全性や有効性、必要性等を検討したうえで院内承認を受けて院内製剤を調製しています。

製剤品調製の際には、薬液用高圧蒸気滅菌装置や軟膏用万能混合攪拌機の使用、クリーンベンチでの無菌調製などが行われます。

現在、注射剤や坐薬、点眼薬、検査用試薬、軟膏剤などを製造しています。

持参薬鑑定業務

当院は、地域医療支援病院として地域の病院や診療所との連携強化を推進しており、地域の医療機関からの紹介患者さんが多く入院されます。患者さんの中には、かかりつけ医療機関で処方された薬を手元に持っておられ、当院での入院中も引き続き同じ薬を使用する場合があります。

持参薬を安全に使用していただくためには、持参薬の名称、用法用量等を正確に把握し、当院で処方した薬と同じように管理することが必要となります。

そこで、当院では、持参薬を鑑定し、その情報を担当医等へ提供する業務を行っています。薬剤を鑑定する際には、患者さんがお持ちの「お薬手帳」や、「お薬説明書」などが大変役に立ちますので、これらを持参薬と一緒にお持ちいただきますようご協力をお願いします。

注射薬調剤業務

医師が処方した注射薬を、入院・外来患者ごとに個別にセットして外来・病棟へ搬送します。セットする際には、薬品や使用方法、処方量に間違いはないか、また、一緒に使用してはならない薬はないかなどを確認しています。なお、注射薬自動払い出しシステムを導入し、業務の効率化を図っています。

医師が処方した注射薬を、入院・外来患者ごとに個別にセットして外来・病棟へ搬送します。セットする際には、薬品や使用方法、処方量に間違いはないか、また、一緒に使用してはならない薬はないかなどを確認しています。なお、注射薬自動払い出しシステムを導入し、業務の効率化を図っています。

TPN調製業務

TPN(完全静脈栄養)とは、手術や腸管疾患、化学療法等のため、長期間食事をとることができない患者さんに使用する栄養輸液法です。薬剤部では、安全で有効な輸液療法を提供するため、配合変化の有無や用量等処方内容を検討し、無菌室内での調製を行っています。

TPN(完全静脈栄養)とは、手術や腸管疾患、化学療法等のため、長期間食事をとることができない患者さんに使用する栄養輸液法です。薬剤部では、安全で有効な輸液療法を提供するため、配合変化の有無や用量等処方内容を検討し、無菌室内での調製を行っています。

抗がん剤調製業務

がん治療を受ける入院・外来患者さんの抗がん剤を調製しています。抗がん剤は、最も管理が難しい薬剤の一つです。患者さんごとに投与量や休薬期間が異なり、また使用する薬剤ごとに調製方法が異なります。調製のミスが深刻な事態を招くおそれがあるため、投与量の確認、薬剤の確認、調製の各過程で複数の薬剤師による多重チェックを行っています。また、調製は曝露防止のため防護服を着用し、細菌が混入しないよう、無菌状態の安全キャビネット内で行っています。

がん治療を受ける入院・外来患者さんの抗がん剤を調製しています。抗がん剤は、最も管理が難しい薬剤の一つです。患者さんごとに投与量や休薬期間が異なり、また使用する薬剤ごとに調製方法が異なります。調製のミスが深刻な事態を招くおそれがあるため、投与量の確認、薬剤の確認、調製の各過程で複数の薬剤師による多重チェックを行っています。また、調製は曝露防止のため防護服を着用し、細菌が混入しないよう、無菌状態の安全キャビネット内で行っています。

医薬品情報業務

医薬品の安全性情報や回収情報、添付文書の改訂に関する情報を、厚生労働省ホームページ、独立行政法人医薬品機器総合機構(PMDA)ホームページなどから収集し、院内に提供しています。また、院内採用薬に関する問い合わせに応じ、その情報を収集・解析・評価・整理し、院内関係者に還元しています。

治験業務

新しい、すぐれた効果を持つ薬の開発は医療の進歩に不可欠ですが、新薬として認められるまでには、その薬の効果や安全性について詳細なデータ分析や慎重な検証が行われます。

その開発の最終段階では、病院等で実際に薬を試す必要があり、これを臨床試験(治験)といいます。当院では、新薬開発の手助けとなるよう治験に関して積極的に取り組むことにしています。

治験について

薬剤部から患者の皆様へ

医薬分業について

医薬分業とは?

医薬分業とは、医師・歯科医師の診察をうけた時に、病院・診療所で薬をもらう代わりに『処方箋』をもらい、その処方箋に基づいて街の保険薬局で薬を調剤してもらう制度のことをいいます。

外来患者さんにとっては、

・薬について十分な説明を受けることができる。

・薬について気軽に相談できる。

・いつも同じ薬局(かかりつけ薬局)に行けば、他の病院や薬局で買った薬を含めて、のみ合わせ等のチェックが受けられる。

などのメリットがあります。

国や県では医薬分業を推進しており、当院も院外処方箋の発行を進めています。

当院では県薬剤師会と協力して、患者さんが便利なように病院内にファックスコーナーを設置しており、ここでは患者さんの希望される街の保険薬局へ処方箋をあらかじめ送ります。

かかりつけ薬局を持ちましょう。

かかりつけ薬局は、

・自宅の近くや、通院・通勤の途中など都合のよいところにある。

・薬剤師の説明がわかりやすい。

などをポイントに、自分にあった薬局を選びましょう。

お薬手帳を持ちましょう。

お薬手帳とは、処方された薬の名前やのむ量、回数などを記録しておくものです。複数の医療機関にかかったり市販薬を購入する際に、この手帳を見せて重複投与や相互作用、また過去の副作用なども確認してもらうことができます。災害時にも役立ちますのでぜひご利用ください。

院外処方箋への検査値等の記載について

当院では、患者さんに安全で安心な治療を提供することを目的に、院外の保険薬局と連携をとり一部の検査値を院外処方箋に記載しております。

保険薬局においても、患者さんの検査値を確認いただくことで、副作用の早期発見や医師への疑義照会に役立てることができ、安全な薬物療法の提供につながると考えております。

○記載項目:

①検査情報(16項目)

白血球数、ヘモグロビン、血小板数、PT-INR、AST、ALT、T-Bil、CK、CRE、eGFR、K、CRP、HbA1c(N)、UA、LDL-C、TSH

②身体情報(2項目と測定日)

身長、体表面積

※検査項目の基準値等は以下をご参照ください。

検査項目の基準値等

薬剤部から保険薬局の皆様へ

当院への疑義照会、後発医薬品変更報告書等については、下記をご参照下さい。

疑義照会・後発医薬品変更報告書等について(PDF:128KB)

(参考様式)トレーシングレポート(服薬情報提供書)(Word:27KB)

(参考様式)トレーシングレポート(がん化学療法情報提供書)(Word:20KB)

治験について

「くすり」ができるまで

- ステップ1:新しい薬の開発

- 新しい薬の候補が探索・開発されます。

- ステップ2:基礎研究

- 薬の候補の構造や性状が調べられます。

動物を用いて、有効かどうか、安全かどうかなどが調べられます。 - ステップ3:治験

- 患者さんの協力により、新しい薬の効果や安全性などが調べられます。

- ステップ4:厚生労働省の審査、新しい薬の誕生

- 厚生労働省で認められた新しい薬が多くの患者さんのために供給されます。

「治験」ってなあに?

現在、使われているすべてのお薬は、国(厚生労働省)から「医薬品」として認められているものです。国に「医薬品」として認められるためには、健康な成人の方や患者さんにご協力をいただいて「本当に病気を治す効果があるのか」、「どのような効き方をするのか」、「副作用はあるのか」、「どの量がよいのか」などのデータを集め、申請し、承認を受けなければいけません。そのために行われる臨床試験のことを「治験」といい、そのとき用いる薬の候補となる物質のことを「治験薬」といいます。

「治験」のためのルールは?

「治験」は、参加される方の人権や安全を守るため、国が定めたルール(「医薬品の臨床試験の実施の基準」:GCP)に従って行なわれます。

例えば、治験を担当する医師は、治験を開始する前に、治験に参加してもらいたい患者さんに治験の目的や内容を説明文書を使ってよく説明し、患者さんの自由意思による承諾がなければ治験を始めることはできません。

「治験」をすすめられたら?

治験に参加していただくと新しい薬をいち早く使うことができたり、窓口での支払いが少なくなることがあるという利点があります。しかし、副作用がはっきりしていなかったり、あらかじめ決められた日時に来院していただかなくてはならなかったり、来院の回数や検査が多くなったりする欠点もあります。

患者さんが担当の医師から治験について、十分説明してもらい、よく理解した上で、誰に強制されることもなく、ご自分の自由意思で治験に参加するかどうかを判断していただきます。

「治験」への参加は?

参加してもよいと思われた場合には「同意書」に署名(サイン)をしていただくことになります。その場ですぐに署名しないで持ち帰って、ご家族と相談されるなど十分に考えてからご返事をされても構いません。一旦、同意して参加されても途中で止めることもできます。初めから断った場合でも、途中で止めた場合でも、なんら不利益を受けることはありません。

治験に関連して副作用が起きたり、健康を害されたような場合には、必要な治療と適切な補償が受けられます。

「治験コーディネーター」ってどんなことをする人?

- 患者さんに理解・納得して治験に参加していただくため、治験の目的、利点・欠点、スケジュールなどの補足説明をさせていただきます。

- 治験に参加していただくと来院や検査が通常より多くなります。決められたスケジュールからはずれないよう、あらかじめお知らせします。

- 参加していただいた患者さんの相談窓口となって、疑問や不安にお答えします。必要な時は担当医師に連絡をとります。

新しい「くすり」はあなたの善意から

「くすり(医薬品)」は、人々の命や健康に欠かせないものの一つです。そして、医療は「くすり」の開発によって大きく進歩してきました。しかし、未だに治せない病気を克服するためには、今後も新しい「くすり」の開発が必要です。そして、新しい「くすり」を社会の人々に提供するためには、どうしても「治験」が必要となります。

新しい「くすり」は患者さんの善意から生まれます。治験へのご理解とご協力をいただければ幸いです。

わからないこと、知りたいことは遠慮せずに担当医師または治験コーディネーターにお尋ねください。

診療担当表

現在、診療担当表は公開されていません。

医師紹介

現在、医師紹介は公開されていません。

現在、診療については公開されていません。