精神科

概要

総合病院にある精神科として、精神疾患全般の診断と治療を行っています。特に、当院には救命救急センターがあることから、精神科救急と急性期治療に力を入れています。さらに、精神疾患の方の身体合併症に対して十分な治療状況を提供することが重要と考えています。当科は全国でも数少なく中部地方では初めての精神科救急合併症病棟を運営しております。この病棟は精神科では最も高規格でありあらゆる精神疾患の対応を行っています。身体合併症の治療においては、せん妄、緩和ケア、摂食障害、周産期など他の診療科と連携して加療を行うことも多いです。最近では、児童思春期、摂食障害、周産期などの方をご紹介いただくことも増えています。

精神科では初診には時間をかけて診察を行うため、お待たせすることがあります。また、紹介状をお持ちの方が優先となりますので、紹介状をお持ちで無い方の待ち時間は長くなる可能性があることをご了承下さい。

2022年度の診療状況としては、初診外来患者総数は1480人でした。初診患者を主な疾患別に見ると、認知症・せん妄など646人、アルコール・薬物依存症26人、統合失調症48人、うつ病・双極性感情障害(躁うつ病)240人、不安障害・パニック障害・適応障害など310人、摂食障害(拒食症、過食症)・睡眠障害109人、パーソナリティ障害6人、発達障害など60人、その他35人でした。

精神科救急診療としては、2022年度に救命救急センターで精神科として対応した患者数は336人でした。

精神科病棟は2011年3月21日に新築された東病棟の3階に移り、開放と閉鎖の2病棟80床から、閉鎖病棟のみの50床に変わり、同年9月より精神科救急入院料算定病棟となりました。さらに2017年11月より、精神科救急合併症入院料算定病棟となりました。入院治療はより短期間(標準的な入院治療期間を8週間に設定)で、しかも再発・再入院を防ぐために、薬物療法や個人精神療法に加えて、精神科急性期リハビリテーションとして患者心理教育、作業療法を行っています。医師、看護師、臨床心理士、作業療法士、精神保健福祉士、薬剤師などの多職種がチームとなって退院支援を行うとともに、早期の退院と退院後の安定化を目的に退院前訪問指導と精神科デイケアを行っています。

診療担当表

| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1診(初診) | 大口 | 野原 | 福井 | 米澤 | 五十嵐(1,3,5)/湯浅(2,4) |

| 午前2診(再診) | 福井 | 湯浅 | 野原 | 福井 | 大口 |

| 午前3診(再診) | 米澤 | 大口 | 瀬尾 | 五十嵐 | 野原 |

| 午後2診(再診) | 瀬尾 | 湯浅 | 野原 | 福井 | 米澤 |

| 午後3診(再診) | 米澤 | 大口 | 瀬尾 | 五十嵐 | 野原 |

初診(1診) 9:30~午前のみ

再診(2、3診) 9:30~午後も診療

医師紹介

| 医師名・職位 | 専門分野 | 資格 | |

|---|---|---|---|

|

部長 野原 茂 (のはら しげる) |

精神科全般 不安障害 パニック障害 |

医学博士 精神保健指定医 精神保健判定医 日本精神神経学会専門医・指導医 |

|

部長 米澤 峰男 (よねざわ みねお) |

精神科一般 |

精神保健指定医 総合病院精神科医学会専門医指導医 |

|

|

部長 瀬尾 友徳 (せお とものり) |

精神科全般 |

医学博士 精神保健指定医 日本精神神経学会専門医・指導医 |

|

医長 大口 善睦 (おおぐち よしむつ) |

精神科全般 | |

|

副医長 福井 琢也 (ふくい たくや) |

|||

|

医師 湯浅 悠介 (ゆあさ ゆうすけ) |

精神科一般 | |

|

医師 五十嵐 知子 (いがらし ちかこ) |

|||

日常の診療

1.うつ病の治療

うつ病治療では休養と薬物療法が有効です。また重症症例では電気けいれん療法などもおこなっています。

2.統合失調症の早期診断・早期治療

統合失調症に罹患した時には、早期に医療にかかることが、患者本人の苦しみと、家族の負担を軽減していきます。

3.不安障害の診断と治療

不安と動悸、呼吸苦などはパニック発作でもみられ、抗うつ薬を中心とした薬物療法が有効です。

4.認知症の初期診断・治療

物忘れだけでなく妄想や易怒性などが出現し、家庭生活が困難になることがあります。認知症に対する適切な診断と検査を行ないます。初期、中期の段階では進行を遅らせる抗認知症薬の投与を行います。妄想や易怒性は薬物療法で改善する可能性があります。

5.身体疾患に合併する精神科的疾患の診断・治療

身体的疾患に罹患したときには、不安感が増大し、高齢者では意識障害(せん妄)を生じ、必要な治療の継続が困難となることがあります。精神科的に対症療法を行い、身体的治療継続の援助をしていきます。

最近のできごと

現在、統合失調症、うつ病、睡眠障害の薬物療法の分野では、より副作用の少ない薬が幅広く使用されるようになってきました。精神科での薬物療法は重要であり、精神科医は薬の効果と副作用をいつも考えながら処方しています。処方の通りに内服し、その効果と副作用を主治医に伝えてください。薬物の種類とその量は、内服のしやすさと効果、副作用の有無で決めていきます。

質問があればお寄せください

2017年11月より精神科救急合併症入院料算定病棟を運営しております。

【はじめに】

当科は、2017年11月より、精神科救急・合併症入院料算定病棟を運営しております。また、当院には救命救急センターもあることから、精神科救急医療・急性期治療の対応と充実をはかっています。さらに、当院は県内の精神科救急医療システムにおいて、基幹病院であり、また、身体合併症(精神障害に身体疾患が合併した症例)を担当する基幹病院にもなっています。そのため、身体合併症の治療や、他の診療科で治療を受けておられる方の精神医療的なサポート(せん妄への対応や緩和ケアなど)など、他の診療科との連携にも力を入れております。なお、現在、当科では、2名の精神腫瘍学指導者がおり、また、1名の精神科医は臨床心理士とともに緩和ケアチームにも関わっています。

このように、当科は、精神科救急医療、急性期治療、合併症の対応を中心に、多くの措置入院、緊急措置入院、応急入院、合併症入院など、病床を持つ総合病院精神科として様々な病態の患者さんを受け入れております。

【診療体制】

当科では2024年4月現在、精神科医師は、野原部長、米澤部長、瀬尾部長、大口医長、福井副医長、湯浅医師、石黒医師の7名で構成され、初期研修医も2~3名程度がローテート(1~2ヶ月)で研修しています。内、4名が精神保健指定医です。

後列左より:米澤部長、大口医長、福井副医長、瀨尾部長、

前列左より:堀下外来看護師、湯浅医師、野原部長、五十嵐医師

【外来】

外来では、統合失調症、気分障害、不安障害、適応障害、摂食障害、器質性精神障害など、精神疾患全般にわたり診療しています。初診では一人当たりの診察時間が長く、時として患者さん方を長くお待たせしてご迷惑をおかけすることがあります。また、紹介状をお持ちの方が優先となりますので、紹介状をお持ちでない方は、お待たせすることがあります。そのため、可能でありましたら、紹介状をお持ちになり受診していただくことをお勧めいたします。

【入院】

精神科病棟は2011年9月より精神科救急入院料算定病棟となりました。精神科救急入院料算定病棟とは、精神科救急、急性期の患者さんが対象で、保険診療において精神科では密度の高い診療を行うものです。救急急性期の入院患者さんを比較的短期間に集中して、在宅で安定して生活できる水準に回復させる機能を持つために、ハードルの高い算定基準があります。

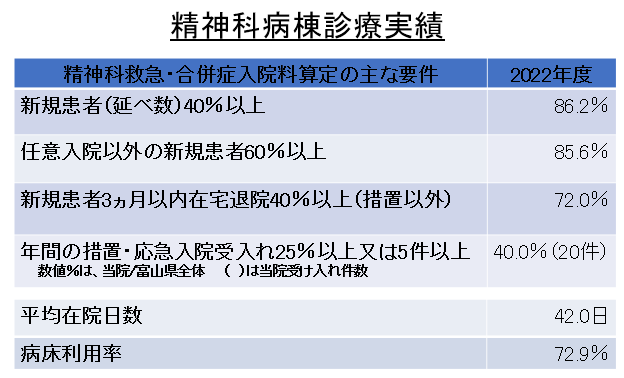

さらに、2017年11月より、精神科救急・合併症入院料算定病棟となりました。以前から合併症の方の対応も多く担っており、診療報酬上もその状況が反映されることとなりました。当科病棟における診療実績などは以下の通りです(表1、表2参照)。

表1 2022年度の診療実績

表2 2022年度の入院患者集計

このような精神科救急・急性期、合併症治療に対応した機能を発揮するためには、精神科医と看護師だけでなく、多くの多職種のスタッフとチームを形成して、治療に当たる必要があります。現在は、以下のようなスタッフ配置となっております(表3)。

表3

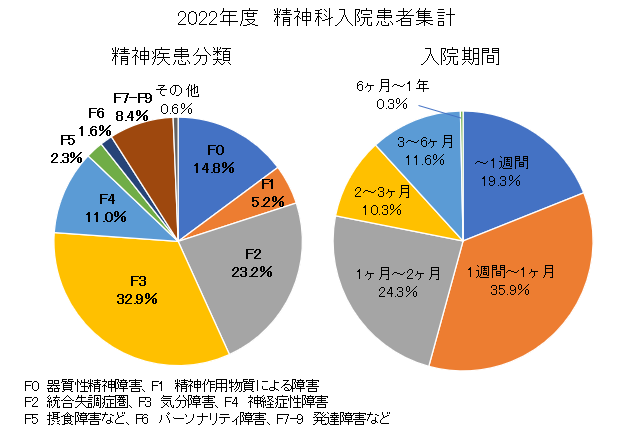

このように、当科では、多職種のスタッフでチーム医療を行っており、スタッフ間での連携も重要となっています。そのため、下記の精神科週間スケジュールに示すように、毎朝、スタッフミーティングを行い、新入院の症例の紹介、入院患者の初期、中間、退院前カンファレンス、措置入院者検討会、行動制限最小化検討会、退院前訪問指導報告、ベッドコントロールなどをスタッフ全員で行っております(表4)。

精神科週間スケジュール

表4

また、精神科疾患の急性期治療・早期治療を行っていく上で重要となるのが、患者さん自らの病気の理解です。これが得られることにより、患者さん自身による治療参加や症状のコントロールが可能となり、症状の改善や再発予防につながることで、急性期の治療が円滑に進むと考えられます。そのため、当科では、2008年4月から、これまで行っていた患者心理教育のさらなる整備・充実をはかり、現在は、入院患者さんに対して、統合失調症と双極性感情障害(躁うつ病)の方の患者心理教育を毎週月曜日と木曜日に行っております(精神科週間スケジュール参照)。これは、数名の患者さんと他職種のスタッフで一つのグループを形成し、患者さんに対する講義と、グループ内で討議を行い、お互いに病状の理解を深めるものです。患者さんの評判は概ね良好で、「また、このような話を聞きたい、他の人が症状にどのように対処しているのか聞けたことが良かった」などと話される方もおられました。

また、入院したばかりの患者さんの気持ちを受け止めるための入院初期教育を随時行い、集中力・活動性の向上のための作業療法やコミュニケーション能力を高めるSST(生活技能訓練)も精神科リハビリテーションとして組み込まれています。その他に入院中のアメニティについて患者さん方とスタッフが話し合う患者交流会なども毎月開いています。

さらに、薬物療法では早期の回復が困難な患者さんに、修正型電気けいれん療法(mECT)を行う場合もあります。mECTは、麻酔科医の協力の下、手術室で行います。重症のうつ病、昏迷状態や興奮の激しい統合失調症の方に有効です。

手術室での修正型電気けいれん療法

【臨床研修について】

当科では、研修医を積極的に受け入れております。研修医が受ける実習スケジュールについて、2023年7月のスケジュールを以下に示します。毎朝のスタッフミーティングでは、カンファレンスでプレゼンテーションを行います。また、短期間に精神科臨床を理解するために、研修医や学生に対してクルズスも行っております。精神科臨床は常にチーム医療であり、そのため、多職種の講師が用意されています。現在は、精神科面接・診断、精神科薬物療法、患者・家族心理教育、精神科救急、精神科リエゾン・コンサルテーション、臨床心理、精神保健福祉、デイケア、精神保健福祉法などのクルズスを精神科ローテート中に受けることができます。

臨床実習予定表(2023年7月のスケジュール)