外科

概要

主に消化器、乳腺、ヘルニアなどの疾患に対する外科診療を行っています。富山県の中核病院であるという性格上あらゆる外科系疾患の患者さんが受診されますが、中でもがん患者さんが多くを占めています。当院は県内唯一の都道府県がん診療連携拠点病院に指定されていますので、腹腔鏡下やロボット支援下により、がん診療のための高度で専門的な医療の提供に努めています。また、二次・三次救急医療機関として、急性腹症や腹部外傷などの外科的治療を必要とする救急症例にも対応できる診療体制をとっています。

2023年度の総手術件数は1404件、そのうち全身麻酔手術が1109件、緊急手術が202件でした。約6割が悪性疾患に対する手術で、疾患別には食道癌が18例、胃癌が88例、胃GISTが12例、大腸癌が220例、肝胆膵領域癌が89例、乳癌が203例でした。最近は、開胸・開腹手術よりは、身体への負担の少ない低侵襲手術とされる内視鏡外科手術を各臓器に積極的に導入しています。2023年度には、胸腔鏡下食道切除術は3件、腹腔鏡下胃切除術41件、腹腔鏡下結腸・直腸切除術149件、腹腔鏡下肝切除16件、腹腔鏡下膵切除7件でした。さらに三次元視野下に関節を有する自由度の高い鉗子を用いて巧みな手術操作が可能でより安全性と根治性を高めたロボット支援手術を2018年より導入しています。2023年度には、ロボット支援下食道切除術10件、ロボット支援下胃切除術12件、ロボット支援下結腸切除術10件、ロボット支援下直腸切除術36件、ロボット支援下膵切除術6件でありました。当院全体におけるロボット支援下手術件数は、北陸の病院の中でも最多の手術件数となっていています。本年度中にダヴィンチ2台体制となる予定です。また、悪性疾患に対しては手術療法だけでなく、腫瘍内科、放射線治療科と連携して化学療法や放射線治療も積極的に行っています。さらに悪性腫瘍に伴う精神的苦痛や症状を伴う患者さんに対しては、がん相談室や緩和ケアチームと連携して、早期からサポートできる体制を整えています。

2023年度の総手術件数は1404件、そのうち全身麻酔手術が1109件、緊急手術が202件でした。約6割が悪性疾患に対する手術で、疾患別には食道癌が18例、胃癌が88例、胃GISTが12例、大腸癌が220例、肝胆膵領域癌が89例、乳癌が203例でした。最近は、開胸・開腹手術よりは、身体への負担の少ない低侵襲手術とされる内視鏡外科手術を各臓器に積極的に導入しています。2023年度には、胸腔鏡下食道切除術は3件、腹腔鏡下胃切除術41件、腹腔鏡下結腸・直腸切除術149件、腹腔鏡下肝切除16件、腹腔鏡下膵切除7件でした。さらに三次元視野下に関節を有する自由度の高い鉗子を用いて巧みな手術操作が可能でより安全性と根治性を高めたロボット支援手術を2018年より導入しています。2023年度には、ロボット支援下食道切除術10件、ロボット支援下胃切除術12件、ロボット支援下結腸切除術10件、ロボット支援下直腸切除術36件、ロボット支援下膵切除術6件でありました。当院全体におけるロボット支援下手術件数は、北陸の病院の中でも最多の手術件数となっていています。本年度中にダヴィンチ2台体制となる予定です。また、悪性疾患に対しては手術療法だけでなく、腫瘍内科、放射線治療科と連携して化学療法や放射線治療も積極的に行っています。さらに悪性腫瘍に伴う精神的苦痛や症状を伴う患者さんに対しては、がん相談室や緩和ケアチームと連携して、早期からサポートできる体制を整えています。

また、基幹・中核病院として悪性腫瘍以外の消化器・一般外科手術も数多く行っています。2023年度は、胆石症・胆嚢ポリープ等に対する胆嚢摘出術143件(うち腹腔鏡手術138件)、鼠径・腹壁ヘルニア178件(うち腹腔鏡手術102件)、虫垂切除術42件(うち腹腔鏡手術33件)でした。

診療担当表

| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 1診 | 天谷 (肝胆膵) |

加治 (上部) |

天谷 (肝胆膵) |

羽田 (下部) |

加治 (上部) |

| 2診 | 竹下 (肝胆膵) |

羽田 (下部) |

柄田 (上部) |

竹下 (肝胆膵) |

柄田 (上部) |

|

| 3診 | 中村 (乳腺) |

廣瀬 (下部) |

中村 (乳腺) |

廣瀬 (下部) |

中村 (乳腺) |

|

| 5診 | 吉川 (乳腺) |

吉川 (乳腺) |

吉川 (乳腺) |

|||

| 6診(外科初診)(月・水・金 乳腺初診) | 杉田(肝胆膵)/川田 (乳腺) |

西田 (下部) |

川田 (乳腺) |

長岡 (下部) |

岩城/明石 (上部)/川田(乳腺) |

|

医師紹介

| 医師名・職位 | 専門分野 | 資格 | |

|---|---|---|---|

|

副院長・医療安全部長・部長 加治 正英 (かじ まさひで) |

胃癌 内視鏡外科 消化器外科全般 |

日本胃癌学会代議員 日本臨床外科学会評議員 日本消化器外科学会指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本外科学会専門医・指導医 日本消化器病学会専門医 日本消化器病学会北陸支部評議員 ロボット手術(da Vinci)certificate取得(術者) 富山大学医学部臨床教授 |

|

部長 吉川 朱実 (よしかわ あけみ) |

乳癌及び乳腺疾患 |

日本外科学会専門医・指導医・代議員 日本乳癌学会乳腺専門医・指導医 日本消化器外科学会指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 検診マンモグラフィ読影認定医師 乳がん検診超音波検査実施・判定医師 金沢大学医学部臨床教授 |

|

部長 天谷 公司 (あまや こうじ) |

肝胆膵外科 内視鏡外科 消化器外科 |

日本外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本消化器内視鏡学会専門医 日本肝胆膵外科学会評議員・高度技能専門医 ロボット手術(da Vinci)certificate取得(術者) 金沢大学医薬保健学域医学類臨床准教授 |

|

部長 竹下 雅樹 (たけした まさき) |

肝胆膵外科 消化器外科一般 |

日本外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本消化器病学会専門医・指導医 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本乳癌学会乳腺認定医 検診マンモグラフィ読影認定医師 ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター 統括DMAT隊員 医学博士 |

|

部長 羽田 匡宏 (はだ まさひろ) |

内視鏡外科 消化管外科 |

日本外科学会 専門医・指導医 日本消化器外科学会 専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本内視鏡外科学会 技術認定(大腸)・評議員 ロボット支援手術 認定プロクター( 直腸 / 結腸 ) ロボット手術(da Vinci)certificate取得(術者・助手) 日本ヘルニア学会 評議員 ICD制度協議会 インフェクションコントロールドクター:日本外科感染症外科 日本ストーマ・リハビリテーション学会 ストーマ認定士 臨床研修指導医 緩和ケア研修 修了 医学博士 第2種ME技術者 |

|

部長 中村 崇 (なかむら たかし) |

乳癌及び乳腺疾患 |

日本外科学会専門医 日本乳癌学会乳腺専門医 高気圧医学専門医 日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医 検診マンモグラフィ読影医 |

|

部長 柄田 智也 (つかだ ともや) |

上部消化管外科 |

日本外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会専門医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本食道学会食道科認定医 日本内視鏡外科学会技術認定医(胃) 医学博士 |

|

医長 廣瀬 淳史 (ひろせ あつし) |

下部消化管外科 |

医学博士 日本外科学会 専門医 日本消化器外科学会 専門医・指導医、消化器がん外科治療認定医 日本内視鏡外科学会 技術認定医(下部消化管)、Robot支援手術認定プロクター(直腸) 日本ロボット外科学会 専門医(国内B級) 日本栄養治療学会 認定医 FUSE(Fundamental Use of Surgical Energy) Certificate, Train-the Trainer 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 臨床研修指導医 緩和ケア研修修了 看護師特定行為研修 指導研修修了 |

|

|

医長 西田 洋児 (にしだ ようじ) |

消化器外科 下部消化管外科 |

日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本消化器病学会専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 ロボット手術(da Vinci)certificate取得(術者・助手) |

|

医長 岩城 吉孝 (いわき よしたか) |

|||

|

医長 明石 尭久 (あかし たかひさ) |

|||

|

医長 杉田 浩章 (すぎた ひろあき) |

肝胆膵外科 消化器外科一般 |

日本外科学会 外科専門医 日本消化器外科学会 消化器外科専門医・指導医 日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医 日本消化器病学会 消化器病専門医 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 日本肝胆膵外科学会 高度技能専門医(膵臓)、評議員 日本内視鏡外科学会 技術認定医(肝臓) 日本腹部救急医学会 腹部救急認定医 ロボット手術(da Vinci) certificate取得(助手) |

|

医師 長岡 泰宏 (ながおか やすひろ) |

外科一般 | ロボット手術(da Vinci)certificate取得(助手) |

|

医師 川田 千尋 (かわた ちひろ) |

|||

1.食道癌

1.はじめに

食道とは、読んで字のごとく「食べ物の通る道」で、口から入った食べ物を胃まで送る働きがあります。この食道の粘膜から発生する悪性腫瘍を食道がんといい、日本ではその90%を扁平上皮がんが占めています。

当院での食道癌治療は、まずその診断、治療方針の決定、実際の治療を、消化器内科、放射線診断科、放射線治療科、臨床病理科、外科と連携して複数の専門家で治療しています。また、頭頚部がんを重複することも少なくないため、耳鼻科、歯科口腔外科とも連携して診療を行います。

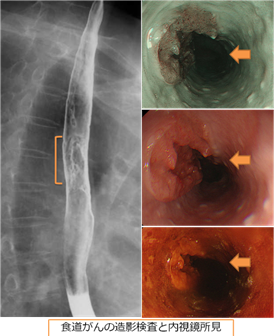

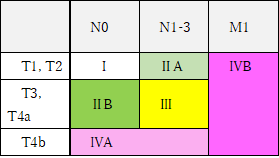

2.診断

がんの診断は上部消化管内視鏡、バリウム造影、CT撮影、PET検査などによって行われます。さらに、ステージングによってがんの進行度合いや周辺組織への拡がり具合を評価し、適切な治療法を決定します。

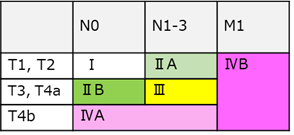

食道扁平上皮癌の臨床的進行度分類(食道癌取扱規約第12版)

接合部腺癌の臨床的進行度分類(食道癌取扱規約第12版)

3.治療

食道癌の治療には大きく分けて、内視鏡治療、手術治療、放射線治療と抗癌剤治療があります。以下にそれぞれの治療を簡単に説明します。

内視鏡治療

癌が食道粘膜の非常に浅いところでとどまっているものでは、リンパ節への転移はほとんどないとされています。内視鏡的粘膜剥離術は、粘膜の癌を内視鏡で見ながら食道の内側から切りとる治療法で、消化器内科が担当しています。

外科治療

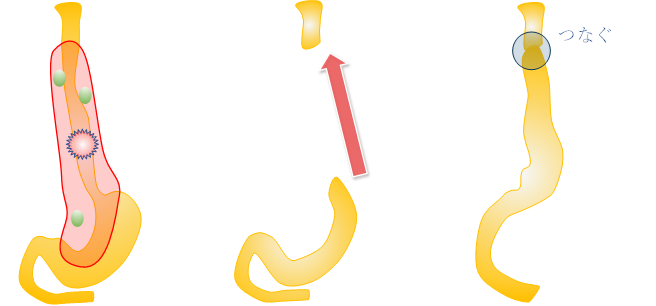

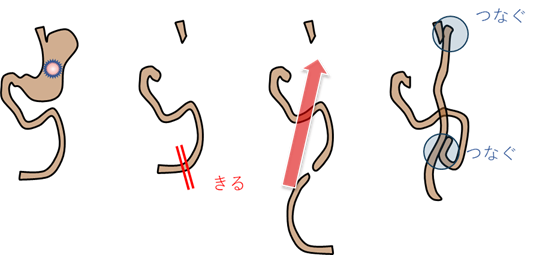

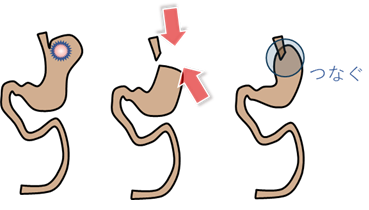

手術は身体から癌を切りとってしまう方法で、外科が担当しています。癌を含め食道を切除します。同時にリンパ節を含む周囲の組織も切除します(リンパ節郭清)。食道を切除した後には、食物の通る新しい通り道を作ります(再建)。

食道亜全摘胃管再建

頚部食道は一部残る

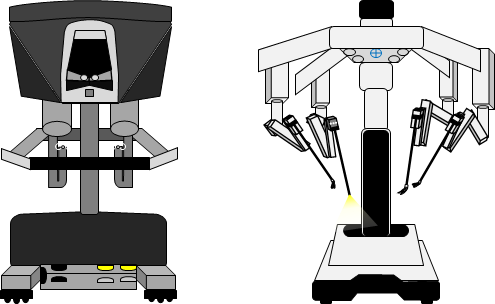

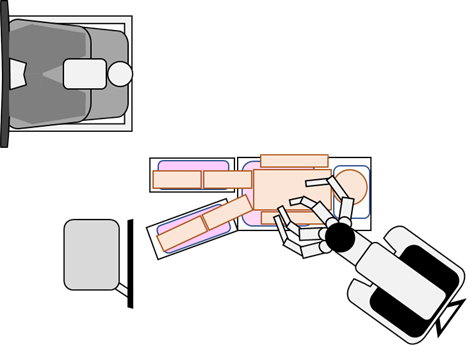

ロボット支援下食道がん手術

低侵襲治療と言われる内視鏡手術のなかで、手術支援機器とよばれる道具を用いる手術をロボット手術と呼びます。

外科医が精密な操作を行うことができるアームを操って手術を行います。実際の操作は内視鏡外科学会技術認定医かつ食道外科専門医が行います。

当院ではダヴィンチXiを用いた食道がん手術を保険診療で行っています。

【ダヴィンチの機能】

1.多関節機能:ロボットの手先は人間の手よりも自由度が高く、微細な操作が可能です。これにより、正確な摘出や縫合が行われます。

2.3Dカメラと拡大機能:ロボットシステムは立体的な視覚と拡大機能を備えており、外科医はより詳細な組織を観察できます。

3.手振れ防止機能:ロボット手術は手の震えを補正する機能も持っており、手術の安全性を向上させます。

放射線治療

放射線を当てて癌細胞を殺します。放射線治療は治療の目標により、大きく2つに分けられます。癌を治してしまおうと努力する治療(根治照射)と、癌による痛みや出血などの症状を抑さえようとする治療(姑息照射)です。放射線治療は対象病変が多岐にわたることから、非常に複雑であり専ら放射線治療科が担当しています。

A.根治照射:根治治療の対象は、癌を手術で切りとるのは難しいが全身には広がっていない場合、手術が可能だが手術をのりきれるだけの体力がない場合、手術を望まない場合などです。また、手術前あるいは手術後に手術に併用して行われることもあります。より効果をあげるため、通常は抗癌剤治療を同時に行います。

B.姑息照射:骨への転移による痛み、リンパ節転移の気管狭窄による息苦しさ、血痰などを改善するために行われます。これらの症状を和らげるために放射線は非常に有効です。

抗がん剤治療

抗癌剤治療は癌細胞を殺す薬を注射します。抗癌剤は血液の流れにのり、手術では切りとれないところや放射線を当てられないところも含めて、全身に行き渡ります。

手術前後に手術療法と組み合わせて抗がん剤治療を行う補助療法(術前補助化学療法、術後補助化学療法)と進行・再発病変(全身に癌が転移している)に対して行われる治療に大別されます。また、放射線と組み合わせて(化学放射線療法)放射線治療の効果を高めるために行うこともあります。

化学療法の内容によって、消化器内科や外科が担当しています。

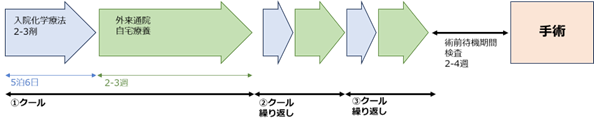

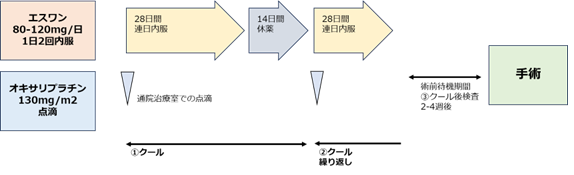

術前化学療法の大まかなスケジュールは下記のとおりです。

緩和治療

食道がんの特徴として、進行した状態、実際に経口摂取が難しい状態で発見されることもしばしば認められます。当院では、癌治療と並行して、経口摂取困難者に対する、栄養ルートの作成(胃瘻)や疼痛などに対する鎮痛薬の使用なども行っています。

すぐに手術にならないからといって、治療を断念するのではなく、積極的な症状緩和を行い、それにより全身状態が良くなって、さらなる癌治療を行うことができるといった、好循環を目指した医療を行っています。

当院では緩和ケア科も独立して診療を行っていますので、いつでも受診手続きをとることができ、希望に応じたきめ細やかな緩和ケアにも対応します。

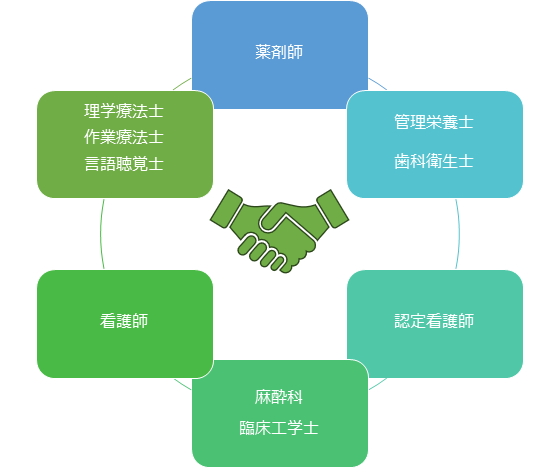

4.多職種による支援

食道がんに対する手術は、からだへの負担が大きく、また術後も経口摂取などに障害が出ることもあります。そのため、手術前から臓器の機能を高めたり、術後に必要となる知識の習得を目指して、初診時から多職種による支援を行っています。具体的には、認定看護師による看護相談、摂食嚥下の指導、理学療法士によるリハビリ、管理栄養士による食事指導、歯科での口腔ケア、手術に際しては、麻酔科による疼痛管理や看護師による創傷管理など多岐にわたります。

地域との連携や、退院支援もまた重要で、ソーシャルワーカーなどが実際の生活環境の変化に対応したアドバイスを行います。

多くの関係者とともに患者さんの状況に合わせた治療ができるように配慮しています

最後に

食道がん治療は、関係診療科、多くの職種が関与し、診断された状況に応して治療方針が変化します。治療内容に関しましては、担当医とよくご相談ください。

2.胃癌

1.はじめに

食べ物を食べると食道を通って胃に入ります。胃の入口が噴門であり、出口は幽門といい十二指腸から小腸へとつながっています。

胃には食べ物消化するために、胃酸などを分泌して、食物と混ぜ合わせ、消化されるまでの一定時間溜めておく働きがあります。

外科は手術に代表される治療を主に行っています。切除に伴って、これら機能が損失してしまいます。従って当院では、これら機能をできるだけ温存する縮小手術が可能であれば積極的に実施しています。

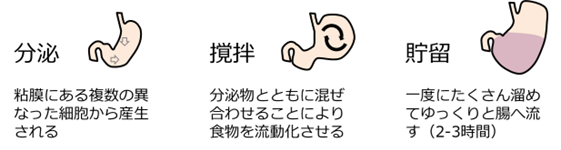

しかしながら、他臓器の合併切除や、傍大動脈リンパ節切除などの拡大切除が根治のために必要と判断される場合もあります。

当科では、機能温存のみならず、拡大手術に関しても対応できる専門性を備えています。

2.胃癌について

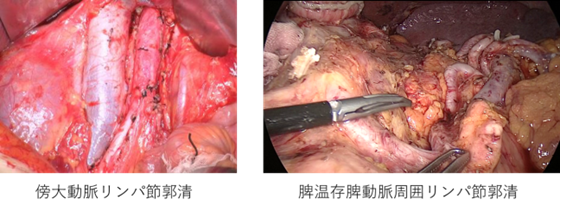

胃癌とは、胃の粘膜からがん細胞が発生するがんのことを指します。胃癌は一般的に初期段階では症状が現れにくく、進行すると胃の機能に影響を与える場合があります。そのため内視鏡検査による早期発見と適切な治療が重要です。

当院での胃癌治療は、まずその診断、治療方針の決定、実際の治療を、消化器内科、放射線診断科、放射線治療科、臨床病理科、外科と連携して複数の専門家で治療しています。また、JCOG (日本臨床腫瘍研究グループ : 国立がん研究センター研究支援センターが研究を直接支援する研究班で、がんに対する標準治療の確立と進歩を目的として多施設共同臨床試験を行っています) に参加し、科学的根拠に基づく最新の胃がんの治療法を確立するため活動しています。

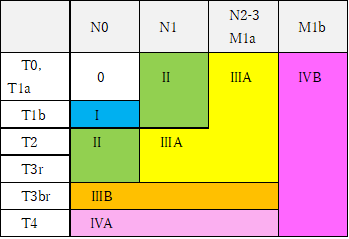

3.診断

がんの診断は上部消化管内視鏡、バリウム造影、CT撮影などによって行われます。さらに、ステージングによってがんの進行度合いや周辺組織への拡がり具合を評価し、適切な治療法を決定します。

胃癌の臨床進行度分類(胃癌取扱規約第15版)

4.治療

胃癌の治療には大きく分けて、手術治療、内視鏡治療、放射線治療と抗癌剤治療があります。以下にそれぞれの治療を簡単に説明します。

外科治療

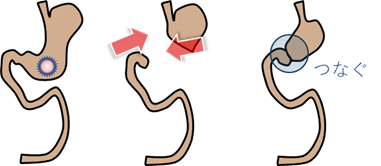

手術は身体から癌を切りとってしまう方法で、癌を含めた胃を切除します(原発切除)。同時にリンパ節を含む周囲の組織も切除します(リンパ節郭清)。切除後には、食物の通る新しい通り道を作ります(再建)。

癌の大きさ、広がりによって切除される領域や再建方法が異なります。

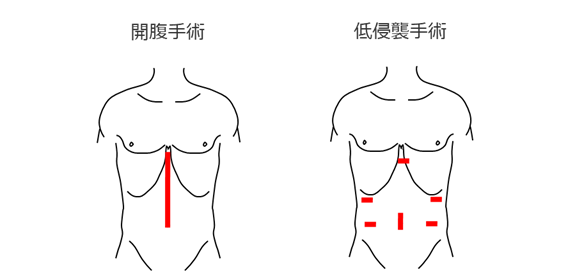

アプローチ法

かつての開胸開腹手術ではなく、患者様に負担の少ない低侵襲手術(腹腔鏡やロボットを用いた手術)を積極的に行っています。しかし、腫瘍のサイズや広がりによって、必ずしも小さい傷や少ない胃切除範囲が優れているというわけではありません。どの術式が望ましいか?あるいは適切か?技術的に可能か?など、詳しくは各担当医にお問い合わせください。

代表的な術式と再建方法

幽門側切除

幽門から約2/3の胃下部

全摘

噴門から幽門までの胃すべて

噴門側切除

噴門から約1/3の胃上部

ロボット支援下胃がん手術

低侵襲治療と言われる内視鏡手術のなかで、手術支援機器とよばれる道具を用いる手術をロボット手術と呼びます。

外科医が精密な操作を行うことができるアームを操って手術を行います。

胃に対するロボット手術は、外科領域の中では最も研究結果が豊富であり、その有用性が示唆されています。

当院では全ての術式においてダヴィンチXiを用いた胃がん手術が可能です。がんの状況によって、ロボット手術がふさわしいかどうかは、担当医にご確認ください。

5.抗がん剤治療

抗がん剤治療は進歩の著しい領域で、日々新しい薬が臨床応用されています。

化学療法の大部分は通院で行われるようになっており、通院治療センターで対応しています。

化学療法は手術前後に手術療法と組み合わせて抗がん剤治療を行う補助療法(術前補助化学療法、術後補助化学療法)と進行・再発病変(全身に癌が転移している)に対して行われる治療に大別されます。また、放射線と組み合わせて(化学放射線療法)放射線治療の効果を高めるために行うこともあります。

化学療法の内容によって、腫瘍内科や外科が担当していますが、主に手術前後に外科で行っている補助化学療法に関しまして一例をお示しします。

術前化学療法の一例

6.内視鏡治療

癌が胃粘膜の非常に浅いところでとどまっているものでは、リンパ節への転移はほとんどないとされています。内視鏡的粘膜剥離術は、粘膜の癌を内視鏡で見ながら内側から切りとる治療法で、消化器内科が担当しています。

7.放射線治療

現在、本邦では胃癌に対する標準治療としての放射線治療は存在しません。しかしながら、癌による痛みや出血などの症状を抑さえようとする治療(姑息照射)や、手術や抗がん剤治療を希望しない患者さんに対する代替療法として放射線治療が行われます。放射線治療は対象病変が多岐にわたることから、非常に複雑であり専ら放射線治療科が担当しています。

最後に

胃癌治療は、関係診療科、多くの職種が関与し、診断された状況に応して治療方針が変化します。治療内容に関しましては、担当医とよくご相談ください。

3. 大腸がん(結腸がん・直腸がん)

2017~2018年において、大腸がんは罹患率(がんと診断される割合)が全てのがんの中で第1位、死亡率が第2位とされており、約10人に1人が罹患する、身近に存在するがんと言っても過言ではない病気です。

大腸がんの基礎知識については、国立がん研究センターのホームページをご参照下さい。

大腸がんの治療法には、大きく内視鏡的治療、手術治療、薬物治療、および放射線治療などがあります。大腸がんの根治を目指す上で最も大きな役割を果たす治療は手術治療と考えられております。当院では年間200件を超える大腸がんの手術治療を行っており、全国でもトップクラスの経験と実績があります。

当院で行っている大腸がんの治療についてご紹介させて頂きます。

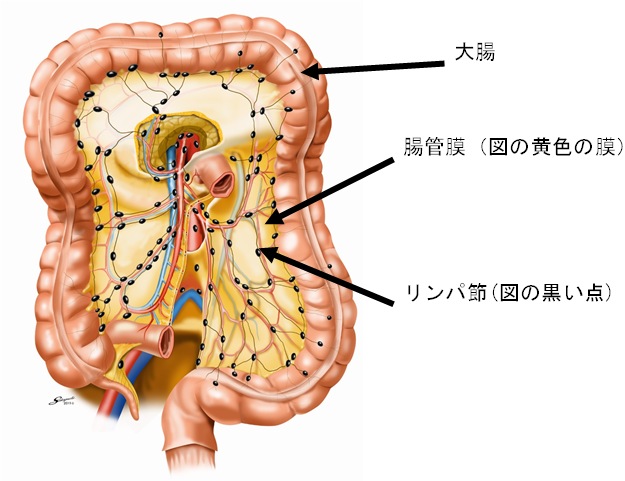

i) 手術治療

一部の早期大腸がんは内視鏡的治療で完治が期待できますが、それ以外の大腸がんに対しては、手術治療が最も確実な治療法となります。一般的には、がんを含めた腸管の切除と、大腸の周囲の腸間膜内に認められ転移を起こしうる”リンパ節”を切除することになります。

現在当院で行っている手術の方法としては、従来の開腹手術と低侵襲手術(腹腔鏡下手術・ロボット支援腹腔鏡下手術)があります。当院において近年では大腸がん手術の80%以上を低侵襲手術で行っておりますが、がんの発生部位や大きさと広がり、および転移の状況によって、がんをしっかりと取るための適切な手術方法を選択しております。

腹腔鏡下手術は開腹手術に比べて手術時間がやや長くなりますが、左右の側腹部に5~10ミリの傷が数か所とおへその4~5センチ前後の小さな傷のみで手術が可能であり、術後の体の回復が早い事などが特徴となります。

また、2018年より直腸がん手術に対して、2023年からは結腸がん手術に対して、最新の治療であるロボット支援腹腔鏡下手術を導入しております。

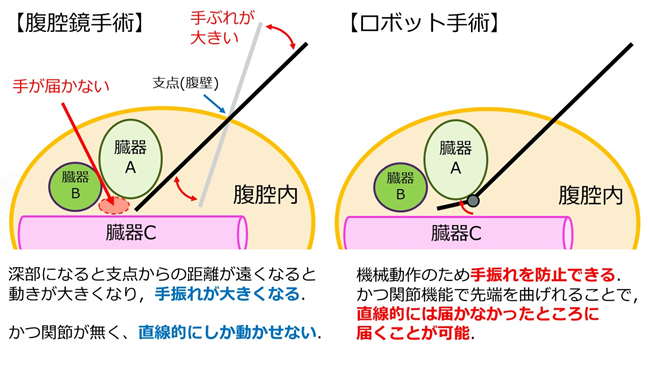

ロボット支援腹腔鏡下手術の大きな特徴として、従来の腹腔鏡手術は、”鉗子(かんし)”と呼ばれるマジックハンドのようなものを用いて手術を行うため直線的な動きしかできませんが、ロボット手術の場合は関節機能が備わることで、自由な動きで手術ができることなどが挙げられます。かつ、機械での動作のため手ぶれがなく安定した動きで手術が行えることも利点に挙げられます。

※当科における原発性大腸がんに対する手術件数の推移

ii) 薬物治療

進行大腸がんの手術後の再発予防目的に、抗がん剤による術後補助治療を行う場合があります。また、外科的切除でがんを取りきることができない場合には、抗がん剤に加えて、”分子標的薬”と呼ばれる特殊な薬剤を組み合わせた治療を行います。

現在、大腸がんで用いられる薬剤は多数あり、点滴と内服の両方があります。がんの状態に合わせて、使用する薬剤や投与の方法を決定します。また、全ての薬物治療において外来で治療を行う事が可能であり、治療を受けられる方のライフスタイルをできるだけ保つことを心がけています。

iii) 放射線治療

大腸がんが再発した病変や転移病変、またそれらの病変による症状(痛み・出血・しびれなど)に対して、放射線治療が有効な場合があります。放射線治療を行う場合は、当院の放射線治療科と相談しながら、治療の適応を判断します。

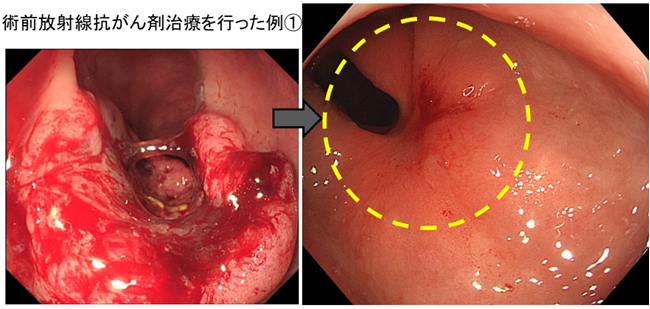

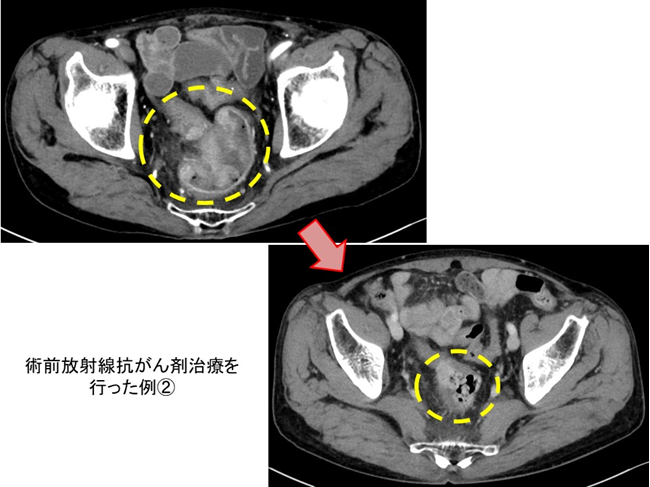

iv) 集学的治療

大腸がんが見つかった時に高度に進行していた場合に、”集学的治療”と呼ばれる、手術前に薬物療法や放射線治療を行い、がんを小さくして手術でがんを取りきる可能性を高める治療を行う場合があります。

いずれに治療法においても、大腸がんが発生した部位や進行度によって適応が異なり、すべての方に一律に行える治療ではありません。各種治療の適応の詳細につきましては、診察の際に担当医にご相談いただければと存じます。

加えて、当院では大腸がんの診断や治療に関するセカンドオピニオンにも応じております。お気軽にご相談ください。

大腸がん以外にも、大腸の良性疾患(大腸憩室症等)や炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)に対しても、消化器内科や他の診療科と協力して各種最新の治療を行っています。

また、治療の過程で人工肛門が必要になってしまった方に対し、人工肛門をお持ちの方が日常生活をより快適に過ごせるように、皮膚・排泄ケア認定看護師による人工肛門専門の外来での指導・援助をしております。詳しくはこちらをご覧ください。

4.肝胆膵疾患

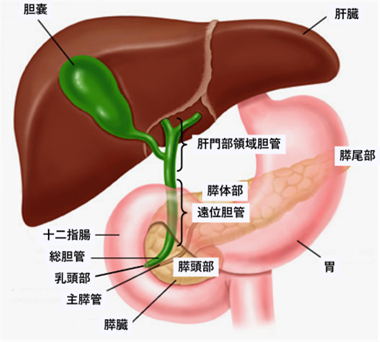

肝臓、胆道(胆のう、胆管、乳頭部)、膵臓は、お互いが密接に関連し、食物の消化や栄養分の処理において重要な働きを担っています。これらの臓器は腹腔の深い位置にあって周囲に重要な血管や神経が多いため、手術を行う場合には難度が高く、体に大きな負担がかかることも少なくありません。また、肝胆膵領域のがんは難治性であり、その治療には十分な知識と技術が求められます。

図1 肝臓・胆道・膵臓の位置

◆当科の特徴

傷が小さい腹腔鏡下手術、ロボット支援下手術を積極的に取り入れています。開腹下での高難度手術の実績も豊富です。また、胆石症や胆嚢炎の手術も多数行っています。

当院は日本肝胆膵外科学会高度技能専門医修練施設(高難度肝胆膵手術を年間50件以上実施しているA施設)です。同学会に認定された専門医が中心となって、安全で質の高い手術を心がけています。内科、放射線科、麻酔科など他科との十分な協力体制のもと、幅広い病状に対して最適な治療を迅速に行えることが強みです。

◆手術実績

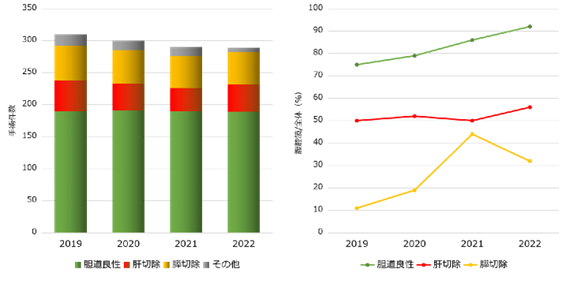

年間300件前後の肝胆膵手術を行っています。腹腔鏡下手術(ロボット支援下手術を含む)の割合は、胆道良性で90%、肝切除で50%、膵切除で30~40%となっており、増加傾向にあります。

図2 肝胆膵手術件数と腹腔鏡手術率(ロボット手術を含む)の推移

◆主な疾患と診療内容

① 原発性肝がん

肝臓自体から発生するがんで、約90%を肝細胞がんが占めます。肝切除が最も確実な治療であり、切除が可能であれば積極的に手術を行っています。肝切除以外にも局所療法(ラジオ波焼灼、マイクロ波凝固など)、肝動脈塞栓術、化学療法、肝移植などの選択肢があり、がんの状態や肝予備能をふまえて最適な治療を選ぶことが重要です。

肝内胆管がん(胆管細胞がん)、混合型肝がんなども原発性肝がんに含まれ、肝切除を中心とした治療を行います。

② 転移性肝がん

他臓器のがんが肝臓に転移したもので、「○○がんの肝転移」ともいいます。もともとのがん(原発がん)の特性や広がりによって切除の適応を判断します。特に原発が大腸がんの場合は切除により根治が得られることも少なくないため、化学療法を組み合わせて積極的に手術を行っています。

③ 胆道がん

胆道がんは部位や進行度によって切除の方法が大きく異なるため、手術適応や術式選択の判断が重要になります。肝門部領域胆管がんでは胆管切除を伴う肝切除術、遠位胆管がんと乳頭部がんでは膵頭十二指腸切除術を主に行いますが、病変が広範囲の場合にはこれらを同時に行う非常に大きな手術(肝膵同時切除)が必要となることがあります。一方で、がんの進展度や全身状態に鑑みて小範囲の切除にとどめることもあり、様々な術式から病状にあうものを選択しています。胆のうがんは早期であれば胆のうだけを摘出し、進行した症例では肝臓やリンパ節の切除を追加します。

④ 膵臓がん

膵臓がん(通常型膵がん)は代表的な難治性がんですが、集学的治療の進歩により治療成績は少しずつ改善しています。手術は、膵頭部の病変では膵頭十二指腸切除術、膵体尾部の病変では膵体尾部切除術が基本となります。必要に応じて周囲の臓器や血管(門脈、上腸間膜静脈)の合併切除を行い、がんを残さない手術に努めています。

嚢胞性腫瘍や神経内分泌腫瘍などの低悪性度腫瘍に対しては、できるだけ臓器を温存し、体への負担が少ない術式を考慮します。

⑤ 胆道良性疾患(胆石症など)

胆石症の根本的な治療は胆のうの摘除です。腹腔鏡下手術が一般的であり、多くの場合、術後3日程度で退院が可能です。近年では急性胆のう炎に対しても早期に腹腔鏡下手術を行うことが推奨されています。ただし、炎症の程度によっては開腹手術が選択されるほか、重症胆のう炎や敗血症を併発すると生命に関わることがあるため、厳重な全身管理が必要となります。また、胆管結石を合併している場合には、内視鏡的処置を組み合わせて結石の除去を行います。

◆肝胆膵疾患に対する低侵襲手術

胆のう摘出術以外の肝胆膵手術は長らく開腹下で行われてきましたが、2010年からは段階的に腹腔鏡や手術支援ロボットを用いた術式が保険診療として認められるようになりました。腹腔鏡下手術とロボット支援下手術は「低侵襲手術」と呼ばれ、痛みが少ない、出血量が少ない、視野が良いといった利点があります。肝胆膵の開腹手術は特に創が大きく、腹腔深部をのぞき込んで細かな操作を行う必要があるため、より腹腔鏡やロボットが有効であると考えられます。

当科では、安全性と根治性に十分配慮しながら低侵襲手術の適応を広げてきました。開腹下でも難度が高い「膵頭十二指腸切除術」や「系統的肝切除(大きな肝切除)」についても、厳しい施設基準と術者基準をクリアしており、適応を慎重に見極めて実施しています。

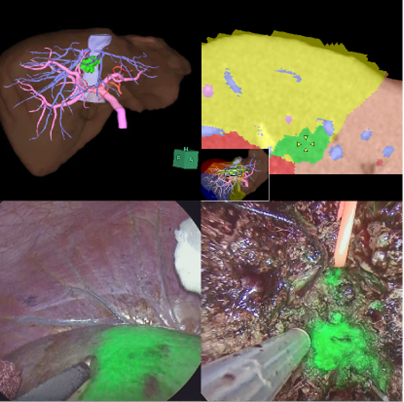

2023年6月までに腹腔鏡下肝切除157例、腹腔鏡下膵切除91例(うちロボット支援下19例)を実施しました。

図3 術前シミュレーション(上)、術中ICG蛍光法(下)を用いた腹腔鏡下肝切除

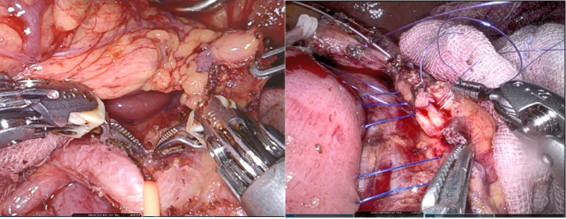

図4 ロボット支援下膵体尾部切除のリンパ節郭清(左)、ロボット支援下膵頭十二指腸切除術の膵空腸吻合(右)

◆肝胆膵がんの集学的治療

肝胆膵がんは難治性であり、切除のみの治療効果は限定的であることから、近年は外科手術に薬物療法や放射線療法を組み合わせた集学的治療が行われています。これまで肝胆膵がんに対する薬物治療は選択肢が比較的少なかったのですが、最近では分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬といった新しい薬剤も使用できるようになってきました。

膵がんでは、切除可能でも補助化学療法(手術前後の抗がん剤治療)を行うことが標準治療となっており、より進行した症例では化学療法と放射線治療の後に切除を行うこともあります。また、診断時に切除不能であっても、その後の治療によって切除可能となるケース(コンバージョン手術)が肝胆膵がんのいずれにおいても経験されるようになっています。

このような新しい治療戦略により、肝胆膵がんの治療成績は確実に向上しています。その中で、治療がスムーズに進むよう術後合併症を起こさないこと、長期間の治療を強いられる患者さんの心身への配慮を忘れないことを肝に銘じて診療にあたっています。

5. 鼠径部ヘルニア

1.鼠径ヘルニアとは

解剖学的に鼠径部には筋肉と筋肉の隙間の弱い部分があります。鼠径ヘルニアは、腹圧が加わった時に本来お腹の中にある内臓の一部(腸管や大網など)が鼠径部の筋肉の間の弱い部分から皮膚の下に脱出する病気で、外見では鼠径部が膨らんで見える状態です。一般的には脱腸ともいわれます。鼠径ヘルニアは乳幼児から高齢者まで幅広く起こりうる病気で、便秘症の人、肥満の人、重いものをよく持ち上げる人など下腹部の筋肉に負担がかかる人によく見られます。 立っている時やお腹に力を入れた時には、腸管が脱出し鼠径部が膨らんで見えますが、横になると腸管が元に戻り、鼠径部の膨らみがなくなります。お腹の中では腸管などが出たり入ったりしている状態です。

立っている時やお腹に力を入れた時には、腸管が脱出し鼠径部が膨らんで見えますが、横になると腸管が元に戻り、鼠径部の膨らみがなくなります。お腹の中では腸管などが出たり入ったりしている状態です。

鼠径ヘルニアでは嵌頓(腸管が脱出したままの状態)を起こすことがあります。この状態が続くと、腸閉塞を起こしたり、内容物が壊死状態になり腹膜炎を起こす事があるので緊急手術が必要となることがあります。

2.治療法

鼠径部ヘルニアの治療法は、手術療法のみです。薬や自然に治ることはありません。

3.手術療法

手術にはメッシュと呼ばれる人工のシート(膜)で補強することが一般的です。鼠径部を4~5cmほど切開する鼠径部切開法によるアプローチと、5mm~1cmの小さな傷3か所でおこなう腹腔鏡によるアプローチがあります。当院では患者さんそれぞれの全身状態を考慮して手術術式を選択しています。術式に関しては担当医とご相談ください。

4.当院での手術術式の変遷

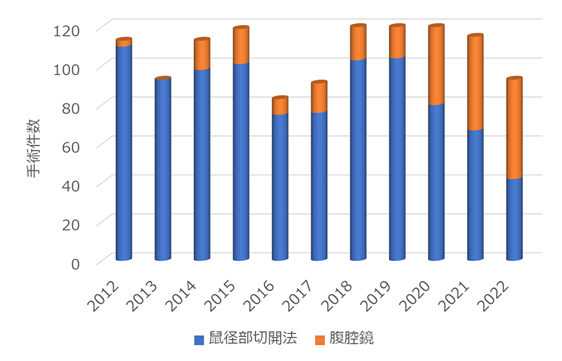

現在では腹腔鏡手術を積極的におこなっています。

5.当院での入院期間

日帰り手術も可能な術式ですが、当院では1泊2日から2泊3日での入院治療をおこなっています。合併症が発生した場合はその限りではありません。