病理診断科

概要

院内における病理診断、術中迅速診断、病理解剖を行っています。

病理診断は生検、手術により人体より採取された臓器の組織診断と婦人科スメア、尿、喀痰、体腔液、髄液、種々の臓器からの穿刺吸引材料等から採取された細胞診断に分かれており、特に悪性腫瘍の最終判定に際しては院内における裁判所の役割を果たしています。当科では学会認定の病理および細胞診専門医と細胞診のスクリーニングを担当する細胞検査士が常勤して業務を担当しています。

病理診断は年間約9,000件で、当院では手術切除材料の占める割合が多いのが特徴(約40-50%)で、さらに他院標本のレビューが多いのも特徴です。術中迅速組織診断も250件程度実施しています。

病理診断は年間約9,000件で、当院では手術切除材料の占める割合が多いのが特徴(約40-50%)で、さらに他院標本のレビューが多いのも特徴です。術中迅速組織診断も250件程度実施しています。

細胞診は9,000から10,000件実施し、病理解剖は年間20件前後でしたが、新型コロナ感染症以降剖検数が減少しています。

特に腫瘍関連疾患では組織診断が最終診断となり、治療方針が決定されます。細胞診は採取が比較的容易で、モニタリングとしてもしばしば活用されており、組織の採取が困難な部位には診断の主役となることもあります。

スクリーニング業務を担当する学会認定の細胞検査士は4名常勤しています。

迅速診断は手術方針を決定する際にしばしば行われ、手術の中止や続行、臓器の切除範囲や廓清範囲の決定等に寄与します。病理解剖では生前の臨床診断の確認、行われた治療の効果や思わぬ転帰をとられた例における病因や死因の確認等が行われ、担当臨床医の今後の診断・治療の貴重な資料となります。

病気の全てが病理診断の対象ではありませんが、腫瘍関連では病理診断なしに治療が行われ、後にその判定の誤りがあきらかになった場合には医師側の重大な過失となります。最近では画像診断の発達により病理診断の以前にかなり精度の高い診断がなされるようになってきましたが、組織そのものを顕微鏡下にみる病理診断に勝る診断は現在他にはありません。

病気の全てが病理診断の対象ではありませんが、腫瘍関連では病理診断なしに治療が行われ、後にその判定の誤りがあきらかになった場合には医師側の重大な過失となります。最近では画像診断の発達により病理診断の以前にかなり精度の高い診断がなされるようになってきましたが、組織そのものを顕微鏡下にみる病理診断に勝る診断は現在他にはありません。

遺伝子検査も近年かなりの発達を遂げており、コンパニオン診断の実施や2019年に「がんゲノム医療連携病院」に指定され積極的に検査を実施しています。その実施においても病理診断や検査の可否に病理医の関与が欠かすことができません。

しかしながら病理診断における判定は血液・生化学検査のように機械に判定させるものではなく、人間が行うため、病理医の感性や主観に左右されることがあり、検体によってはその診断に差が生じることもあります。

臨床医と同様、病理医も豊富な経験と知識が要求され、精度の向上、維持には多大な努力を必要とします。日本病理学会では専門医制度を設けていますが、病理専門医は全国に2,700名程度であり、他臨床科の専門医数と比べもっとも少ない部門の一つです。

当院では4名の病理専門医が常勤しています。昭和62年より病理学会認定病院の認定を受けており、2年ごとに更新しています。今後さらにきめの細かい臨床支援を行っていこうと考えています。

診療担当表

現在、診療担当表は公開されていません。

医師紹介

| 医師名・職位 | 専門分野 | 資格 | |

|---|---|---|---|

|

部長 石澤 伸 (いしざわ しん) |

病理診断学(特に悪性リンパ腫) |

医学博士 日本病理学会病理専門医 日本病理学会評議員 病理専門医研修指導医 死体解剖資格 日本臨床細胞学会細胞診専門医・教育研修指導医 |

|

部長 内山 明央 (うちやま あきお) |

病理診断学 |

日本病理学会病理専門医 日本臨床細胞学会細胞診専門医 日本病理学会評議員 死体解剖資格 病理専門医研修指導医 |

|

部長 中西 ゆう子 (なかにし ゆうこ) |

病理診断学一般 |

医学博士 日本専門医機構認定病理専門医 日本病理学会病理専門医研修指導医 日本臨床細胞学会細胞診専門医 死体解剖資格 |

|

|

医長 相川 あかね (あいかわ あかね) |

病理診断学 |

医学博士 日本病理学会病理専門医 死体解剖資格 |

|

|

医師 岡山 友里恵 (おかやま ゆりえ) |

|||

1.病理診断科の業務

病理診断科の業務は、1.細胞診、2.組織(生検)および診断術中迅速組織診断、3.病理解剖の三業務について病理診断を行うことにあります。肉眼的な変化と顕微鏡的な変化の観察から病理診断に導かれます。病理診断によって、正常か異常か、異常だとすればどのような病気なのかを明らかにして、さらに、(1)どうして病気になったのか、(2)どのような治療を選択するのか、(3)どのような経過をとるのか、を知ることができます。

病理診断科で年間に扱う件数は表に示す通りです。

| 年 | 組織診 | 術中迅速診断 | 細胞診 | 病理解剖 |

|---|---|---|---|---|

| 2022 | 9082 | 287 | 9924 | 11 |

| 2021 | 8237 | 253 | 9510 | 17 |

| 2020 | 8063 | 284 | 8957 | 20 |

| 2019 | 9629 | 295 | 10212 | 24 |

| 2018 | 9633 | 284 | 10072 | 22 |

1.細胞診

細胞診は、たん、胸水や腹水、子宮の粘液などの液状の検体、あるいは乳腺や甲状腺などに針を刺して吸いとられた検体をスライドグラスに塗り付けて標本とします。検体の採取の際に患者さんの負担が少なく、また、組織診断よりも早く結果が出ます。細胞診は、最初に行う検査として、特に悪性腫瘍の早期診断に威力を発揮します。

あらかじめ、細胞検査士(日本臨床細胞学会認定)が検出した異常細胞について、指導医(日本臨床細胞学会認定)と合議の上、その程度により陰性、疑陽性、陽性に分類して推定される病変を付記して報告します。この判定によって、診断治療のための次のステップ(経過観察、針生検、試験切除、それとも、手術)に進むことになります。

2.組織診断(生検)

針生検、試験切除による検査は病気の部分の一部を採取して検査します。

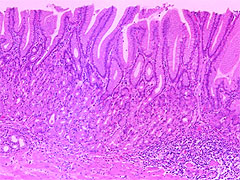

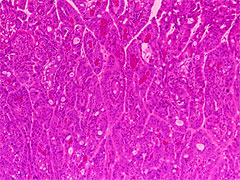

また、その結果として手術となった場合には、その摘出材料について、肉眼的な変化を調べ必要な部分を切り出して組織標本(プレパラート)を作製します。これらの標本を顕微鏡で観察して、どういう病気なのかについて検討して、病理組織診断書に記載して臨床医に報告します。標本は主としてヘマトキシリンエオジン(HE)染色で検討しますが(図1. 2)、必要に応じて特殊染色を行います。例えば、粘液の性状によって、その細胞や組織の特徴がわかります。

図1 正常の胃の組織像(HE染色標本×16)

図1 正常の胃の組織像(HE染色標本×16)

胃粘膜の規則的な構造が保たれている

図2 胃癌の組織像(HE染色標本×16)

図2 胃癌の組織像(HE染色標本×16)

本来の構造が不規則な癌の増殖によって置き換えられている

特に、免疫組織化学的検索によってその細胞や組織の機能を正確に知ることができます。例えば、悪性細胞は正常細胞からかけ離れて様変わりしますが、その細胞の機能を少しは残しています。その性質を利用して抗原抗体反応(抗体はその物質としか反応しない特徴があります)により、推定される物質が産生されていれば、陽性となります。このようにしてこの悪性細胞の起源を特定します。

また、電子顕微鏡では1個1個の細胞の微細構造を観察します。例えば、細胞内の特定の微細構造を知ることによって、その病気の特定に役立ち病理診断にあたって有力な武器となっています。

症例によっては、手術中に材料の一部が提出されて術中に迅速に組織診断します(術中迅速組織診断)。通常の組織診断の標本(ホルマリン固定パラフィン包埋)の作製には時間(1日)がかかるので、凍結切片の標本で診断します。通常の組織診断の標本に比べて像の保存がよくないので、慎重に診断しております。約10分で凍結切片を作製して、腫瘍が良性か悪性か、または腫瘍の広がりなどを判定して、手術室にインターフォンで報告します。それをもとに手術医は手術の術式や切除する範囲などを決めます。

3.病理解剖(剖検、ぼうけん)

不幸にして亡くなられ御家族の承諾が得られた場合に病理解剖を行います。全身について系統的に検索することによって、病気の本態を明らかにして、死因、合併症、治療方法の適否、治療効果について検討します。その結果は剖検診断報告書として臨床医に報告され、また、その内容は日本病理学会編の日本病理剖検輯報(ぼうけんしゅうほう)に登録されています。一方、病院内では各科の医師の参加のもとで臨床病理検討会(clinicopathological conference, CPC)で討論され、その内容は富山県立中央病院医学雑誌に掲載しています。