乳腺外科

概要

乳がんは年々増加し、現在、日本の女性のがんの中で最多です。日本人女性の9人に1人が生涯のうちに乳がんを患うと言われ、乳がん罹患率は30代後半から急増します。また、乳がんは30~64歳の日本人女性のがん死亡原因の第1位です。確実な予防法はありませんが、早期発見すれば高い確率で治せる病気です。

乳がんの早期発見のためには検診が有効です。当院では無症状の方の乳がん検診は行っておりませんが、検診で「要精査」と判定された場合や、気になる症状がある場合は、速やかに受診して下さい。

無症状のうちに検診で見つけることが理想的ですが、検診と検診の合間に、しこりなどの症状で乳がんが見つかることもあります。乳がんは自分で発見できる数少ないがんの一つです。異常に気づいた時点で、まずは怖がらずに受診して下さい。

診療体制と実績

当院は富山県のがん診療連携拠点病院であり、日本乳癌学会の認定施設です。外科では、乳腺に関しては主に乳がんの診療を行っています。年間の乳がん手術件数は180-200件前後で、2023年度は189件でした。

日本乳癌学会乳腺専門医が2名と専攻医が1名、常勤で勤務しています。すべての手術患者さんについて、術前に乳腺専門医・専攻医と放射線診断専門医、画像診断技師や薬剤師を含む乳腺チームで検査結果や治療方針を検討、確認します。乳がんに関しては、診断から手術、薬物療法、放射線療法、経過観察、再発の場合の治療まで一貫して、外科の主治医が中心となり、院内各科・多職種と連携して診療します。治療方針はガイドラインに沿った標準治療を基本に、個々の患者さんと十分相談して決定しています。

近年は、乳がん以外の疾患を複数お持ちの患者さんも増えています。また、多岐にわたる薬物療法の発展にともない、専門医による適切な薬剤選択と有害事象の管理がこれまで以上に重要となってきています。総合病院の強みを活かし、乳腺専門医を中心に院内各科・各部門やかかりつけ医の先生と連携し、一人ひとりの患者さんにとって最適な治療を目指しています。

乳がんは術後の経過観察期間が長く、術後再発予防のホルモン療法を行う期間は5年から10年にわたります。手術前後の治療が一段落して落ちつかれた患者さんにつきましては、かかりつけ医との診療連携を推進しています。

また、当院には、医師だけでなく、乳がん看護認定看護師をはじめとする看護師、薬剤師、理学療法士、栄養士、検査技師、ソーシャルワーカーなど、乳がん診療に関する知識と経験の豊かな職員が揃っており、多職種でチームを組んで、患者さんやご家族の安心・安全のために、それぞれの専門性を活かした医療を行っています。外来棟1階には、がん相談支援センター“こもれび”がありますので、心配ごとなどは我慢せず専門相談員に御相談下さい。

診療担当表

| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 3診(初診) | 中村 | 中村 | 中村 | ||

| 5診(初診) | 吉川 | 吉川 | 吉川 | |||

医師紹介

| 医師名・職位 | 専門分野 | 資格 | |

|---|---|---|---|

|

部長 吉川 朱実 (よしかわ あけみ) |

乳癌及び乳腺疾患 |

日本外科学会専門医・指導医・代議員 日本乳癌学会乳腺専門医・指導医 日本消化器外科学会指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 検診マンモグラフィ読影認定医師 乳がん検診超音波検査実施・判定医師 金沢大学医学部臨床教授 |

|

部長 中村 崇 (なかむら たかし) |

乳癌及び乳腺疾患 |

日本外科学会専門医 日本乳癌学会乳腺専門医 高気圧医学専門医 日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医 検診マンモグラフィ読影医 |

治療について

1.対応疾患

乳がんをはじめ、あらゆる乳腺疾患に対応しています。

・乳腺腫瘍(悪性および良性)

乳がん、線維腺腫、葉状腫瘍、乳管内乳頭腫など

・乳腺腫瘍と鑑別が必要なしこりを呈する病変

乳腺症、嚢胞、乳腺線維症、過誤腫、脂肪壊死、女性化乳房症など

・乳腺炎症性疾患

細菌性乳腺炎、肉芽腫性乳腺炎、乳輪下膿瘍など

2.診断

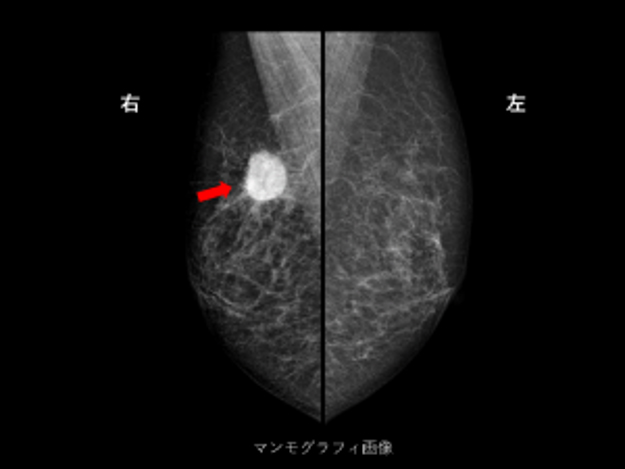

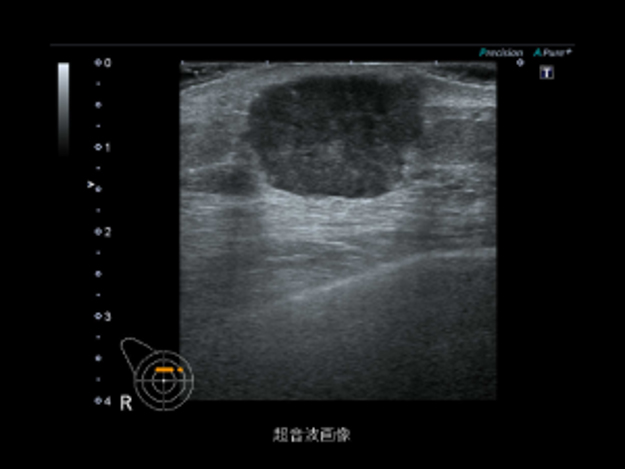

乳房の精密検査は外来で行います。乳がん発見のためには、マンモグラフィ(乳房X線撮影)と乳腺超音波(エコー)検査の2つが重要です。一方でしか見つけにくいがんもあるため、精密検査においては通常、両方の検査を行います。必要に応じて乳腺MRI検査なども行います。

画像検査で発見された病変が良性か悪性かを判断するために、細い針を刺して細胞を吸引・採取する「細胞診」や組織そのものを一部切り取って採取する「組織診(生検)」を局所麻酔にて行います。生検方法としては、手術による「切開生検」が必要となることはまれで、ほとんどの場合は「針生検」で3mm程度の小さな傷痕で確定診断が可能です。必要に応じより多くの組織が採取可能な「吸引式針生検」を行う場合もあります。

当科では必要な検査は迅速に行います。初診日に問診、視触診の後、マンモグラフィと乳腺超音波検査を行い、乳がんを疑うしこりのある方では、原則として当日、針生検を行っています。針生検で採取した組織は病理診断を行い、結果は7-10日後に説明します。針生検の病理診断では、がんかどうかだけではなく、がんであった場合、がんの性質も調べられますので、それをもとに治療方針を相談します。

マンモグラフィ装置

超音波装置

3.乳がんの治療

乳がんの手術術式に関しては、乳房温存が可能で患者さんが温存を希望される場合には、乳房温存手術(乳房部分切除術)を行っています。その場合、乳房内再発のリスク低減のため温存乳房に放射線治療を行うことが原則です。ただし、乳房温存を希望されても、病変の乳房内での広がりによっては(たとえ早期がんであっても、)乳房温存ができない場合があります。また、化学療法の対象となるタイプの乳がんで、しこりが大きく乳房温存困難な場合、「術前化学療法」でしこりを小さくすることで温存が可能になる場合があります。

乳房温存が困難な場合や温存を希望されない場合は、乳房全切除術を行います。全切除の場合、ご希望があれば、形成外科手術で乳房の膨らみを再現する「乳房再建術」も保険適用で可能です。乳房再建の時期(※)および再建法(※)に関しては、それぞれ一長一短があり、がんの進行度・広がりや術後に必要な治療に応じても条件が異なります。乳腺外科医および形成外科医とよく相談することが大切です。また、補正下着やパッドなど、再建以外の方法で外見を整える工夫につきましては、認定看護師が相談にのりますので、お気軽にご相談下さい。

※再建時期:がんの手術と同時に再建にとりかかる「一次再建」か、再建は後日行う「二次再建」か

※再建法:シリコンインプラントを用いる「人工乳房」か、自分の身体の一部を用いる「自家組織」か

乳房の手術術式は時代によっても変遷しています。昔は乳房全切除術が当たり前でしたが、日本では1990年代から縮小手術としての乳房温存手術が広まりました。乳房温存手術の件数は国内では2003年に乳房切除術を上回りましたが、2007年以降は頭打ちから減少傾向で、当院でも同様の傾向です。この背景としては、がんの広がりから乳房温存が困難な場合がどうしても一定割合あることや、乳房再建が保険適応となり無理な乳房温存手術が行われなくなったことがあります。また近年では遺伝性乳がんの存在が知られるようになり、乳房温存可能であっても全切除術が選択される場合もあります(※)。最新の情報と御自身の病状の正確な評価をもとに主治医と相談してください。

※乳がんと診断された方に対し、遺伝性乳がん卵巣がん症候群の代表的な原因遺伝子であるBRCA1またはBRCA2に病的変異がないか調べる「BRCA1/2遺伝子検査」や遺伝カウンセリング、リスク低減手術が2020年4月より保険収載になりました。保険適用には要件がありますので、主治医に御確認下さい。

乳がん手術の際、腋窩リンパ節に関しては、転移の可能性が低い場合は「センチネルリンパ節生検」を行い、術中迅速病理診断で「センチネルリンパ節(代表として採取したリンパ節)」に転移がなければ「腋窩リンパ節郭清」は省略しています。無用な郭清の省略により、術後のリンパ浮腫などの障害のリスクを軽減できます。センチネルリンパ節生検は、色素・RI併用法で、正確・低侵襲に行っています。一方、術前検査で明らかな転移がある場合は、「腋窩リンパ節郭清」を行うことが標準的な治療です。

5.放射線療法

乳房温存術後は放射線治療科に受診していただき、放射線治療専門医のもと、温存乳房に対する放射線治療を通院で行います。乳房全切除術後も、必要によっては、術後の胸壁や鎖骨上リンパ節に対し、再発リスク低減目的の放射線治療を行います。

転移・再発乳がん患者さんの場合も、骨や脳などに転移したがんを抑える目的で放射線治療を行うことがあります。

6.薬物療法

乳がん診断の時点で明らかな遠隔転移が見つからなくても、将来の転移・再発のリスクを抑えるための「集学的治療」の一環として、浸潤がんの場合は通常、薬物療法を行います。薬物療法は術後に行うことが多いですが、術前に行う場合もあります。乳がんが生命を脅かすのは遠隔転移をするからであり、そのリスクを下げる治療は非常に重要です。具体的な薬剤、使用期間などは、がんの性質や進行度、患者さんの状態を評価のうえ、最新のガイドラインにもとづく標準治療を基本として決定します。

また、転移・再発乳がん患者さんの治療では薬物療法が基本になります。がんの性質や広がり、これまでの治療経過や全身状態を考慮したうえで、なるべくがんの進行を抑え、日常生活を長く維持していけるような治療を考えていきます。近年、そのための新しい薬剤が次々と登場し、治療の選択肢が増えてきました。ホルモン療法、抗がん剤(化学療法)、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤など多岐にわたります。治療選択のための遺伝子診断(「BRCA1/2遺伝子検査」や「がん遺伝子パネル検査」)も保険適用になりました(対象に制限がありますので、主治医に御確認下さい)。

薬物療法の進歩にともなう恩恵が得られる一方、新たな有害事象(副作用)も見られるようになってきており、専門医による適切な薬剤選択と有害事象の管理がこれまで以上に重要になってきています。当院では乳腺専門医を中心に院内各科・各部門と連携し、安全に気をつけて治療を行っています。

7.乳がん検診について

がん検診は、自覚症状のない人を対象とし、一次検診 → 精密検査(二次検診) → がんの確定診断という流れで進んでいきます。一次検診は精密検査とは異なり、がんの確定をする検査ではありません。無症状の人の中からがんがある「可能性」のある人を「要精査」と判定して拾い上げるのが一次検診です。当院では、一次検診は施行しておらず、一次検診で「要精査」となった方の精密検査(二次検診)を行っています。

日本人では、乳がんの罹患率(発症の頻度)は年代別では30歳代後半から増加し、40歳代後半にピークがあり、70歳を過ぎてもさほど減りません。ただし日本の人口構成は高齢化しており、患者さんの数で言うと60歳代前半が最多です。20歳代の方は乳がん患者さん全体の0.5%とまれですが、家系の中に乳がんや卵巣がんを発症された方がある場合、とくに若くして乳がんを発症された方や男性の乳がんの方がある場合は、20歳代でも注意する必要があります。

40歳以上の女性に対するマンモグラフィ検診は乳がんによる死亡率を減らすことが証明されており、自治体の集団検診などの一次検診として行われています。早期発見により治療法や医療費が軽く済むことも期待されます。ドック等では、マンモグラフィと超音波の併用検診を行っている施設もあります。

一次検診で「要精査」と言われても、精密検査の結果、乳がんがないことはよくあります。しかし「要精査」の人は「精査不要」に比べ乳がんがある可能性が高いので、精密検査を受ける必要があります。落ち着いて、病院を受診しましょう。

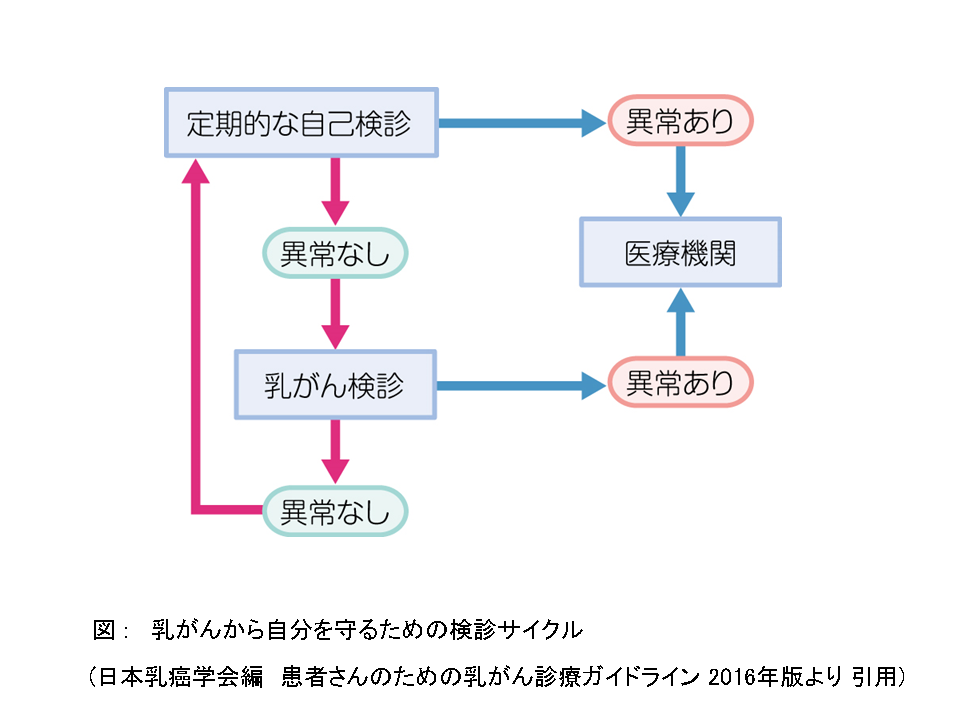

また、ときに、検診と検診の合間に、しこりなどの症状で乳がんがみつかることもあります。検診で「精査不要」の判定でも毎月定期的に自己検診を行い、ふだんと違うと感じたらその時点で病院を受診してください(もちろん、しこりが全て乳がんというわけではありません)。自己検診で異常を感じなくても、検診は定期的に受けましょう。それを繰り返して下さい(図)。乳がんは自分で発見できる数少ないがんの一つです。変化があったらわかるように、ふだんからご自分の乳房の状態を知っておきましょう。マンモグラフィによる集団検診の対象とならない40歳未満の人も、自己検診は行いましょう。

8.おわりに

富山県立中央病院外科では、地域の中核病院として年間1,200以上の手術を行っています。患者さんの手術後の経過観察においては、富山県内の病院や診療所、地域医療連携医と連携をとりながら、皆様のご要望に添えるようにスタッフ一同努力しています。

初診の患者さんにつきましては、地域の病院、診療所などの医師の紹介状を持参していただくことにより、検査の重複が避けられ、また通院時間、入院待ちの期間の短縮に有用であると考えています。当科に受診希望の患者さんでかかりつけ医をお持ちの方は、まずその地域の先生にお相談ください。